Login

Login

周永锋课题组

Yong-feng Zhou lab

Yong-feng Zhou lab

最新消息

更多

基本信息

Basic inforamtion

团队首席科学家周永锋研究员,博士生导师,国家海外优青获得者,中国农科院领军人才,深圳市海外高层次人才。

通讯地址:

中国农业科学院深圳基因组所

中国农业科学院深圳基因组所:

广东深圳市大鹏新区/龙岗区

①布新路97号(过渡所区·新所)

②鹏飞路7号(旧所)

中国热带农业科学院:

海南省三亚市崖州湾科技城

广东深圳市大鹏新区/龙岗区

①布新路97号(过渡所区·新所)

②鹏飞路7号(旧所)

中国热带农业科学院:

海南省三亚市崖州湾科技城

联系方式:

Git-Hub: https://github.com/zhouyflab

团队依托中国农业科学院基因组所和中国热带农业科学院品质资源所,围绕作物群体遗传学与葡萄智能设计育种,结合多组学与气候环境等大数据,应用人工智能算法,检测关键农艺性状相关的遗传变异,解析性状形成的分子机理和调控网络,最终借助基因编辑技术实现快速分子育种。

研究方向一(作物群体遗传学)

(1)中性种群动态历史

(2)人工选择和自然选择

(3)适应性与有害性基因交流

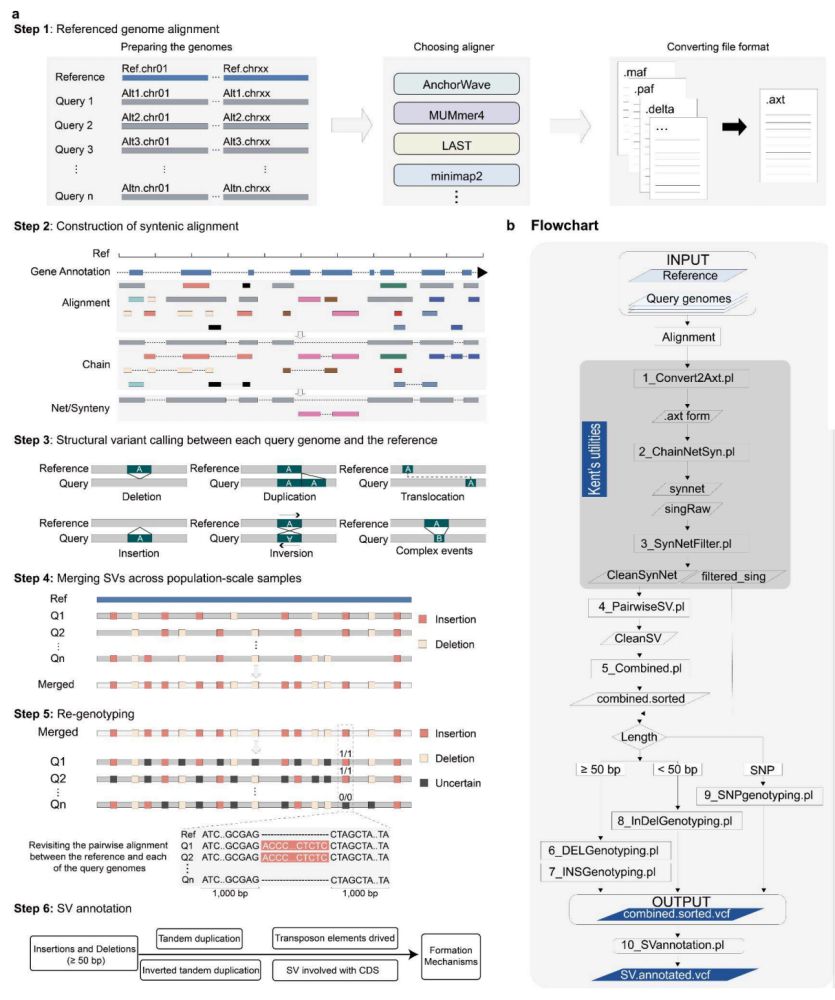

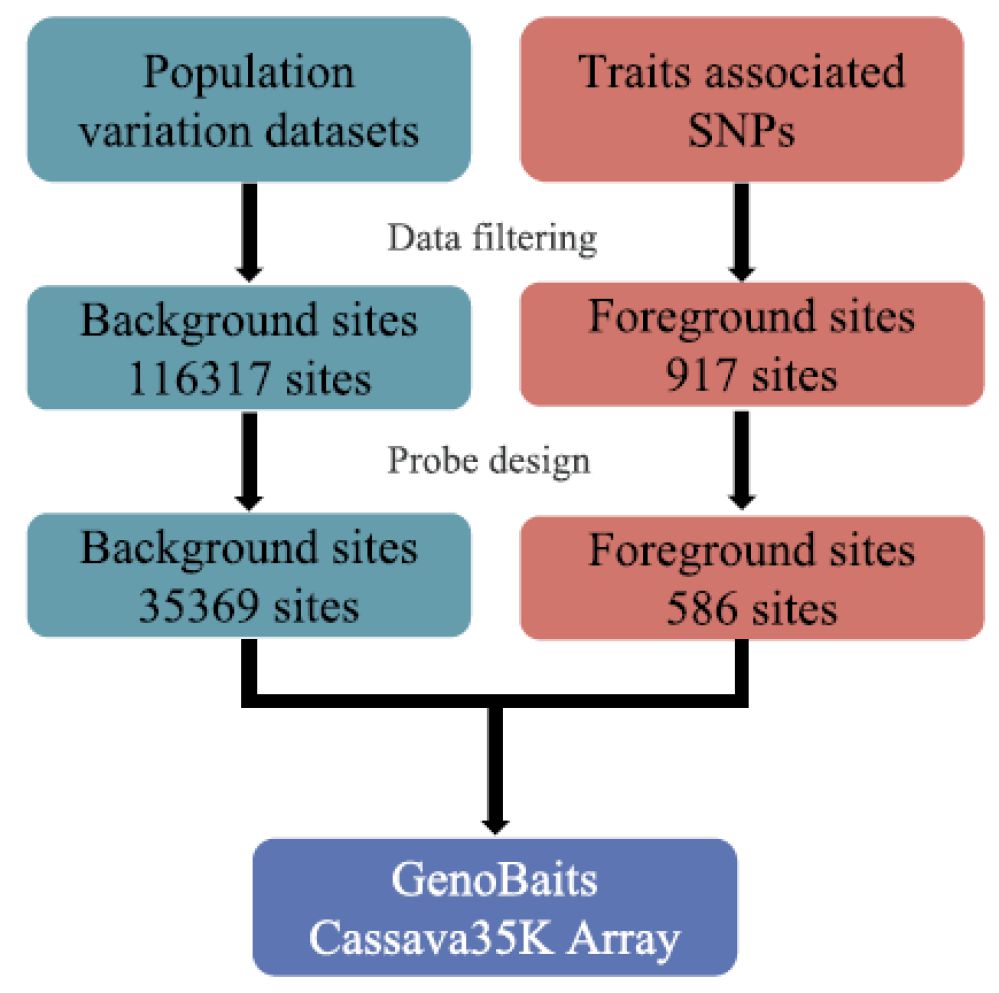

(4)有害变异与结构变异

(5)气候变化响应

(6)转座子群体遗传学

(7)繁育体系的群体遗传学

(1)中性种群动态历史

(2)人工选择和自然选择

(3)适应性与有害性基因交流

(4)有害变异与结构变异

(5)气候变化响应

(6)转座子群体遗传学

(7)繁育体系的群体遗传学

研究方向二(葡萄智能设计育种)

(1)种质资源收集,评价和保护

(2)人工智能算法辅助育种

(3)基因组图谱的鉴定和注释

(4)全基因组设计育种平台建设

(5)优异葡萄品种的设计选育!

(1)种质资源收集,评价和保护

(2)人工智能算法辅助育种

(3)基因组图谱的鉴定和注释

(4)全基因组设计育种平台建设

(5)优异葡萄品种的设计选育!

其他链接

椰子/油棕/油茶生物信息学网站(待)

科研进展

Research Progress

3-3

2025

在植物界中,可以观察到多样化的繁殖系统,这些系统在作物育种中得到了应用;然而,它们对作物基因组变异和育种的影响尚不清楚。葡萄(Vitis vinifera L.)是一种广泛种植的果树,在驯化过程中经历了从雌雄异株到雌雄同株的转变,其栽培涉及杂交、自花授粉和无性繁殖。在本研究中,我们基于野生葡萄和复杂谱系的黑皮诺(Pinot Noir)的比较基因组和群体遗传学,发现繁殖类型(即杂交、自交和无性繁殖)对基因组景观和葡萄育种产生了显著影响。这些影响差异很大,呈现出有趣的基因组清除和希尔-罗伯茨on干扰模式。自交降低了基因组的杂合度,而无性繁殖则增加了杂合度,导致位点频率谱(SFS)呈现“双U形”。杂交和无性繁殖掩盖了大多数有害变异和结构变异,而自交则清除了它们。此外,在连续九代自交后,处于排斥相的大效应有害变异和结构变异的轻微泄露,使得葡萄基因组的4.3%区域保持了杂合状态。我们的研究为克隆作物的克隆繁殖和基因组育种提供了新见解,即通过不同的繁殖系统清除有害变异的同时整合有益变异。

2-7

2025

葡萄等无性繁殖作物的基因组杂合度在克隆繁殖过程中被逐步放大,导致二倍体克隆作物基因组中积累了大量杂合结构变异和有害变异。这些结构变异导致在二倍体个体常染色体中的一些基因仅保留一个等位基因,从而形成半合子基因(图1)。以往,半合子基因的研究主要集中于X/Y性别系统中雄性个体的X或Y染色体,而常染色体半合子基因的特征与调控网络鲜有报道。

2-5

2025

转座因子(TE)注释对于理解遗传学、基因组学和进化至关重要,但目前的方法难以在基于图的泛基因组中识别TE。我们开发了一个框架PanTE,用于构建准确且具有代表性的单基因组和图形泛基因组TE库。

主要发表文章 [查看更多]

合作发表文章 [查看更多]

风采展示

Style Display

数据统计

Data Statistics

网站访问人次 5152

今日+25

页面点击次数 14930

今日+26

访客统计

人员

52+人

工作者19+人

在校生33+人

74+篇

发表34+篇

参与40+篇

科研

网站存储

参考文献:425篇

学习笔记:804事件

内容记录:17255字段

上传图片:3927张

上传文件:437个

网站容量:37/45G